人と都市との対話によるまちづくり(後編)~インターフェースとしてのスーパーアプリの可能性~

はじめに

前編では、スマートシティのこれまでの政策的な動向や、今まで世界中で計画されてきたスマートシティプロジェクトの問題点を整理するとともに、人と都市の対話の重要性、そしてこの後編に繋がる、対話のためのインターフェースの必要性を述べてきた。

今回の後編においては、未来(とは言っても、そこまで遠くない未来)の話として、人と都市が対話するためのインターフェースについて、筆者の仮説を述べていきたい。

インターフェースを構成する諸要素

人と都市が対話するためのインターフェースを考える上で、まずはどのデバイスを活用するかということを考える必要がある。米国の民間調査会社Pew Research Centerが2018年春に実施した携帯電話関連の世界規模での調査結果報告書「Smartphone Ownership Is Growing Rapidly Around the World, but Not Always Equally」(※1)によると、2018年春段階で、Advanced economics(=先進国)におけるスマートフォンの普及率は、韓国の95%を筆頭に中央値でも76%が所有をしており、日本においては66%が所有しているという試算がでている。またEmerging economics(=発展途上国)においても南アフリカでは60%が普及しており、中央値としても45%が所有している。

このようにスマートフォンはすでに多くの人々の生活に密着しており、今後、スマートウォッチなどの新しいデバイスが普及する可能性はあるものの、現時点でスマートフォンは都市と人とをつなぐインターフェースの手段となるポテンシャルを大きく有していると言えよう。

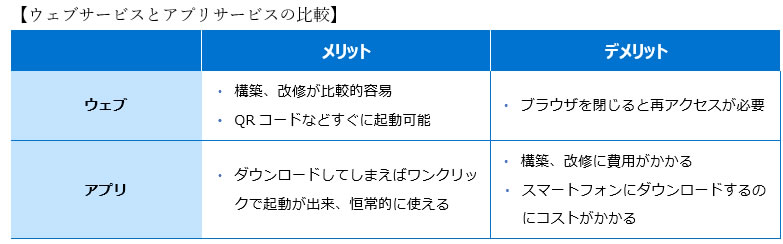

次に、スマートフォンというデバイスを活用した際に、インターネットブラウザを活用したウェブサービスなのか、スマートフォンにダウンロードされたアプリサービスなのかも一つの論点と考えられる。

ウェブサービスは構築、改修が比較的容易であり、またQRなどを活用するとすぐに起動が可能というメリットがある半面、ブラウザを閉じてしまうと再度アクセスが必要になるという欠点がある。

逆にアプリサービスの場合、スマートフォンにダウンロードしてしまえばワンクリックで起動が出来、恒常的に使えるというメリットがある反面、ウェブサービスに比較すると構築、改修に費用がかかる、スマートフォンにダウンロードしてもらうのにコストがかかるというデメリットもある。 都市と人をつなぐインターフェースを構築する場合は、これらのサービスのメリット/デメリットから選定していく必要があるが、都市と恒常的にコミュニケーションを取っていくと考えた際は、アプリサービスの方がその用途に適しているのではないかと筆者は考えている。

アプリサービスの課題

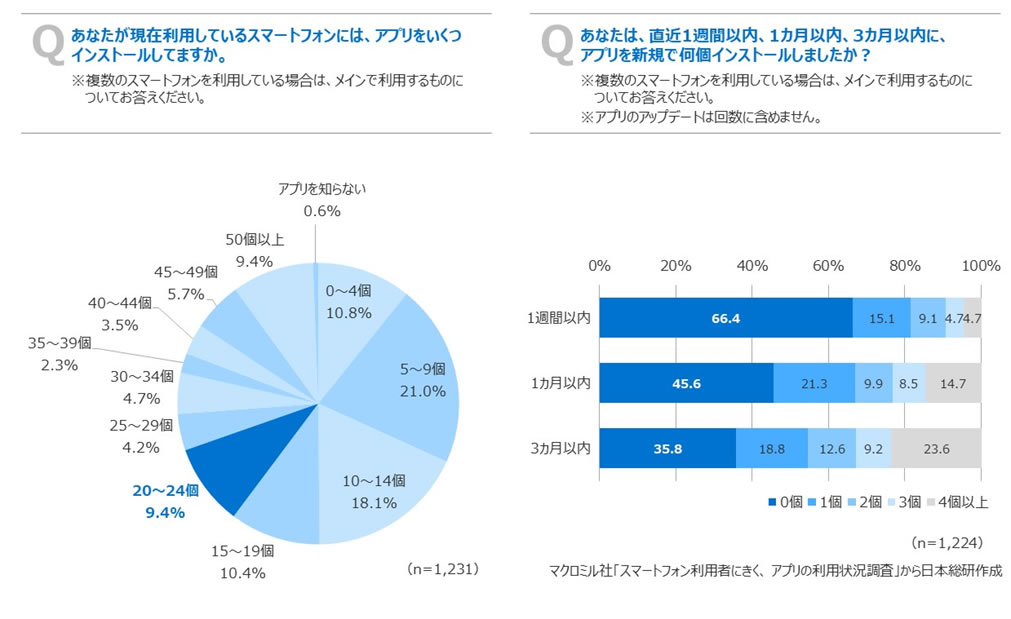

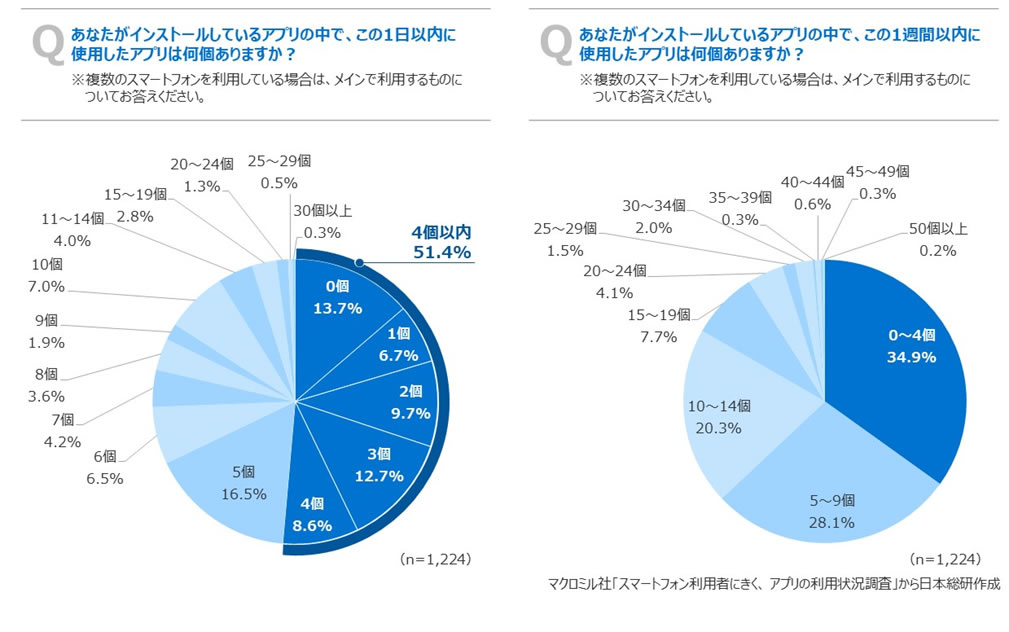

都市と人をつなぐインターフェースをスマートフォンのアプリサービスとした場合、先述したように、開発保守・改修の費用面やダウンロードをしてもらうためのコストの面で、依然として課題は残る。また、ダウンロードしたアプリを日々の生活の中で活用してもらうためにも、アプリ自体の魅力を高める必要性もあるだろう。 マクロミル社が2018年3月に公表した「スマートフォン利用者にきく、 アプリの利用状況調査」(※2)では、スマートフォン利用者1,224名のアプリ平均ダウンロード数は23個で、数多く市場に出回るアプリの中で、23個のアプリの一つに選ばれるのは容易でないことは想像に難くない。またアプリのダウンロードを頻度という観点から見ても、1週間以内にアプリを一度もダウンロードしなかった割合は66.4%で、3カ月以内で見ても35.8%が一つもアプリをダウンロードしていない結果になっている。

また、次にアプリの日々の利用という観点から分析をしてみると、一日に使用したアプリ数は4個以内で51.4%、一週間以内に使用したアプリ数を見てもその数は0~4個で34.9%に上り、多くの人々にとって日々使うアプリ数は4個以内になる傾向にある。このようにユーザーにアプリをダウンロードしてもらい、日々使用してもらうには大きな障壁があることが言える。

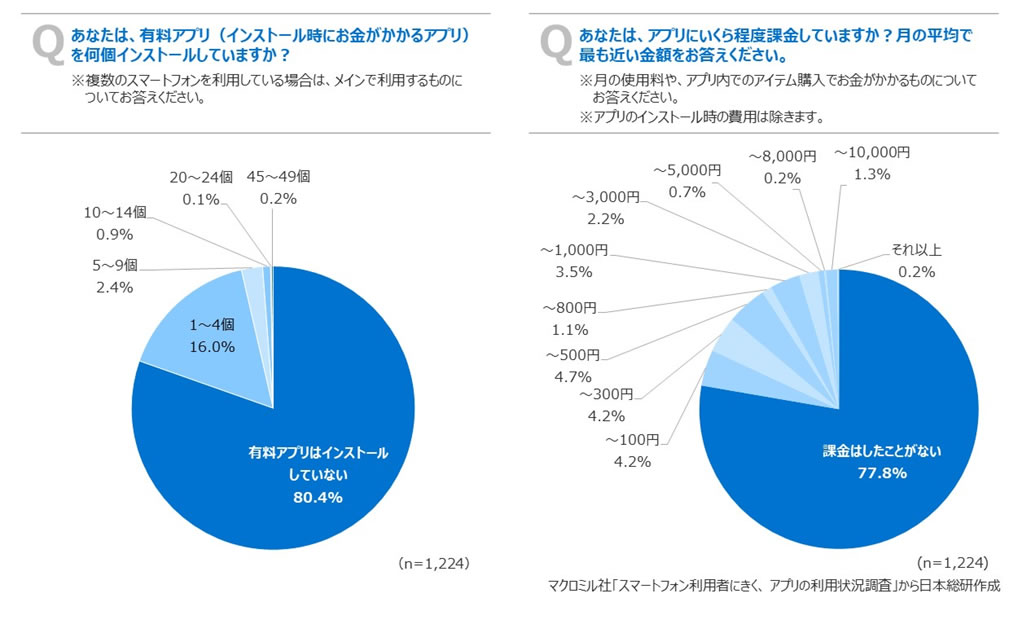

これらに加えて、アプリ自体を保守運用していくためのビジネスモデルをどのように構築するかという点も課題として挙げられる。有料アプリのダウンロード率は20%ほどであり、また、アプリの月平均課金額をみても、77.8%が課金をしたことがないという回答をしており、この数字を見ると個人課金型のビジネスモデルには限界があるように思える。

上記で見てきたマクロミル社の調査から、アプリのダウンロードや日々の利用回数などを考えると、新たなアプリを開発して展開し、ビジネスモデルとして継続させていくことが果たして投資対効果の観点から最善の策なのかということが疑問として出てくる。このような状況から、すでにダウンロードされており、日々活用されているアプリの価値が相対的に高くなることが考えられる。

スーパーアプリの出現

2020年3月17日にヤフーを傘下に持つZホールディングス(以下、ZHD)がLINEとの経営統合を承認する議案を可決した。経営統合が完了すると、ZHDがヤフーとLINEをそれぞれ傘下に収める形となる。これはキャッシュレス市場で国内シェアトップのヤフー「PayPay」と、これまた国内最大級のチャットアプリ「LINE」の実質的な合併であり、その相乗効果に大きな注目が集まった。このニュースの際に頻出したキーワードとして「スーパーアプリ」という言葉がある。スーパーアプリとは厳密な定義はまだなされていないが、それらには以下のような特徴がある。

【スーパーアプリの特徴】

1.配車サービス(Go-jek、Grab)、決済(AliPay)、チャットツール(WeChat)といった人々の生活に密着したアプリがベースになっている。

2.それぞれアプリのベースとなるサービス(決済、配車など)を超えて、一つのアプリの中で、多種多様な生活サービスを提供している。

3.いわゆる欧米や日本といったインフラが整った地域ではなく、道路、電気など基礎インフラが未整備な地域において先端技術が導入されるリープフロッグ(カエル跳び)現象が見て取れる

現に、先ほど述べたPayPayやLINEにしても、すでに決済やメッセージ機能だけではなく、PayPayに関しては配車やEC、フリマといった機能をすでに実装しており、LINEにおいてもライフスタイル、ショッピング、旅行/グルメ、フィナンシャルといった機能がミニアプリとして実装されている。

このようなスーパーアプリではあるが、ここ数カ月、Googleアラートでニュース数をチェックしていてもその注目度は日々上がり続けており、その動きはまだまだとどまることを知らない。生活への浸透という面でも、LINEがコロナ検査のために厚生労働省のアンケートのツールになったことからも、今後はより行政分野にも展開されていくことが想定される。

モビリティ関連アプリのスーパーアプリ化

これらのスーパーアプリの動向の中で最近特に大きな動きを見せているのがモビリティ分野であり、MaaS(Mobility as a Service)アプリの存在である。既存アプリが配車やルート検索、マップといったモビリティに関する機能を拡充するのと裏表の関係で、日々生み出されるMaaSアプリもモビリティだけではなく、他のサービス分野を取り込み始めている。前者に関しては、先ほど述べたPayPayの配車機能との連携などがあるが、後者では2020年3月にリリースされた東京メトロのMaaSアプリ「my! 東京MaaS」が、NTTドコモのdヘルスケアや、東京海上日動の「あるく保険」との連携を検討するなど、モビリティのみではなく、人々の生活に関わるあらゆる領域へとそのサービスを拡張している。

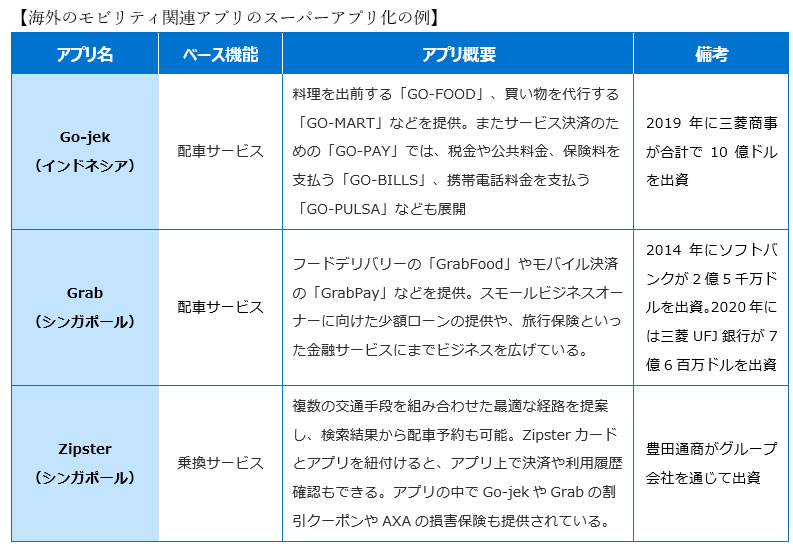

これらの傾向は海外においても同様であり、先に述べたGo-jek、Grabだけではなく、シンガポールで鉄道やバスなどを運営するSMRTコーポレーションが開発したモビリティXのMaaSアプリ「Zipster」においても、Go-jek、Grabといった交通パートナーによる割引クーポンの他、AXAの損害保険の提供、不動産会社との連携を行っている。このようにMaaSアプリにおいては、毎日のように、他分野への進出や、新たな業界との提携のニュースが流れてきている。

なお、2020年7月4日の日本経済新聞社の記事によるとGo-jek、Grabともに、新型コロナウィルスの影響で非中核事業から撤退するとの報道があり、今後の動向が注目されている。(※3)

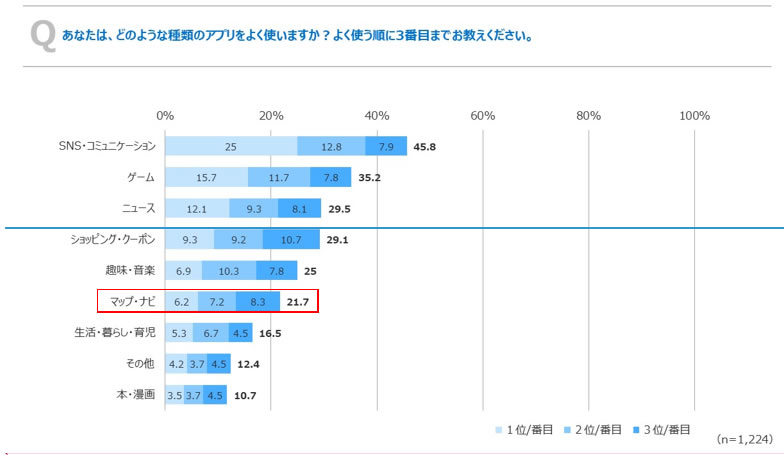

なぜ、このようにモビリティ分野のアプリがスーパーアプリの道を進むのか、これに関して筆者は、アプリとの接点の多さが、その一つの要因であると考える。先ほど参照したマクロミル社の調査結果を見ると、よく使うアプリのうち、「SNS・コミュニケーション」の45.8%を筆頭に「ゲーム」、「ニュース」、「ショッピング・クーポン」、「趣味・音楽」が続き、その後に「マップ・ナビ」が21.7%となっている。

また、海外においては自家用車の普及率が低く、また公共交通が整備されていないがために、移動にタクシーを活用する機会が多く、その分だけタクシーの配車というモビリティに対するニーズが高いこともその要因の一つであると考えられる。このように「マップ・ナビ」や、「配車」といったモビリティ関係のアプリが人々の生活に大きく入り込んでいるがゆえに、これらのアプリがその他の生活サービスを提供するプラットフォームになったと考えられる。

デファクト争い~GoogleとLINE/PayPay/my route連合

これらのスーパーアプリ、MaaSアプリの動きを考える上で無視できない存在は、Googleが開発、運営している「Google Map」である。2020年にGoogle Mapは15周年を迎え、「Googleマップのこれからの15 年を考える」という記事を2020年2月7日に発表している。この文章の中で、Googleは「異なる移動手段をつなげて到着時間を表示することで、よりシームレスなユーザー体験を得られるようにすることが、Google マップの次の課題のひとつ」 (同上)と述べており、「次の15年の地図」として、「物理的な世界に存在するあらゆるものを収集し、人々が世界を探索して、物事をこなす手助けをするための情報」(同上)を提供することを宣言している。

インターネットの歴史を振り返ると、デバイス、OS、検索エンジン、メール・メッセージ、SNS、動画配信など、多くのサービスが生まれては競争の末、いくつかのサービスへと収斂していった。そしてそれらの中でもGoogleはSNSなど一部のサービスを除いて、大きな成果を残してきた。スーパーアプリやMaaSアプリは現在、多くの企業が参入し、世界的な競争に入っているが、その中でGoogleアカウントによる認証とGoogle Payという決済機能、そしてGoogle Mapというマップ・ナビ機能を有する巨人Googleの動向は見逃すことが出来ず、また今後ますますその存在感を増していくものと考えられる。

このようなGoogle動きに対し、国内で注目したいのは、LINE、PayPay、そして国内MaaSアプリの先導者であるトヨタのmy routeの連携である。ZHDの親会社のソフトバンクはトヨタとともに新たなモビリティサービスを目指す「MONET Technologies株式会社」に共同出資しており、ソフトバンク(LINE、PayPay)、トヨタ(my route)を中心としたスーパーアプリの実現もあり得ない話ではない。

人と都市の対話のためのインターフェース~スーパーアプリの可能性~

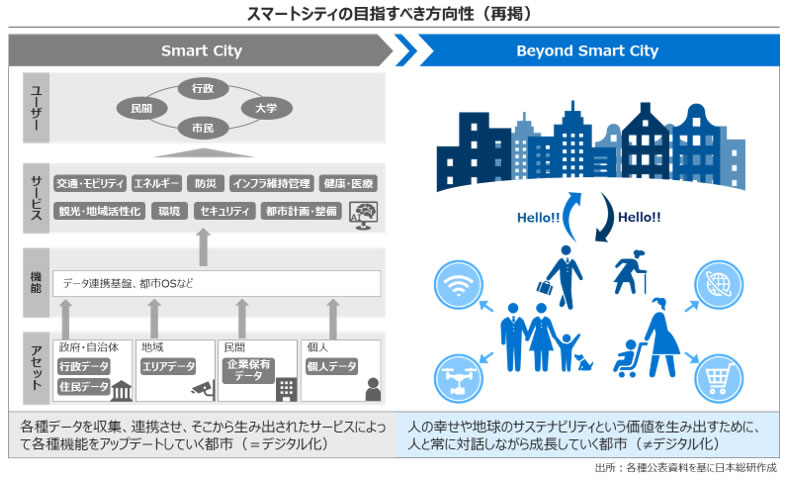

本稿では前編、後編にわたって、スマートシティと、人と都市をつなぐインターフェースの可能性としてのスーパーアプリについて考察してきたが、現在のスマートシティはIoT機器から集められたセンサー情報をデータ連携基盤につなぎ、それらのデータを活用して新たなサービスをユーザーに提供するという比較的「大がかりで重い」領域で語られることが多く、またそこで提供されるサービスもどちらかというと、「都市から人へ」と一方向に提供されるもののように見える。

しかし、より細かくこれらを見ていくと、サービスを構築するためのベースとなるデータ連携基盤や新規サービスの開発、保守・運用の主体は誰になるのか、費用は誰が負担をするのか、それらの費用をかけてまでユーザーが求めるサービスを提供することは可能なのかという疑問が残る。

しかし、より細かくこれらを見ていくと、サービスを構築するためのベースとなるデータ連携基盤や新規サービスの開発、保守・運用の主体は誰になるのか、費用は誰が負担をするのか、それらの費用をかけてまでユーザーが求めるサービスを提供することは可能なのかという疑問が残る。

個人的な見解としては、データ基盤をベースとしたスマートシティよりも、スマートフォンを活用したスーパーアプリのように「すでにユーザーに受け入れられており、かつ新たなユーザーニーズに対して機動性が高い」サービスを人々が自主的に使いこなすことが、人と都市との対話によるまちづくりに繋がるものと考える。それぞれの個人が自身にあったツールやサービスを選び、街に関わっていく、それこそが新たな人と都市の関係を生み出し、新たなまちづくりに繋がっていくのではないか。

新たにブームが到来したスマートシティ、これを機会にスマートシティを超えたスマートシティ、「ビヨンド スマートシティ」とも言える世界をそろそろ考えるべき段階に来ているのではないだろうか。

(※2) 株式会社マクロミル.「スマートフォン利用者にきく、 アプリの利用状況調査」.2018年3月

(※3)日本経済新聞.「2強グラブ・ゴジェック スーパーアプリ戦略岐路」.2018年7月4日